На днях в Алматы прошла конференция Института семьи Казахстана и Центральной Азии, посвященная проблеме игровой зависимости у детей и подростков. Ее тема звучала так: «Игровая зависимость среди детей и подростков: угроза будущему или временное увлечение?» Эксперты выразили обеспокоенность тем, что современные дети все больше теряют связь с реальностью, что может негативно сказаться на их психическом и социальном здоровье.

«Игровая зависимость — это не просто поведенческая проблема, а комплексное состояние, связанное с дисбалансом в работе мозга. Для восстановления необходимы психотерапия и, при необходимости, медикаментозное лечение для коррекции нейропсихических нарушений.» - говорится в пресс-релизе института семьи.

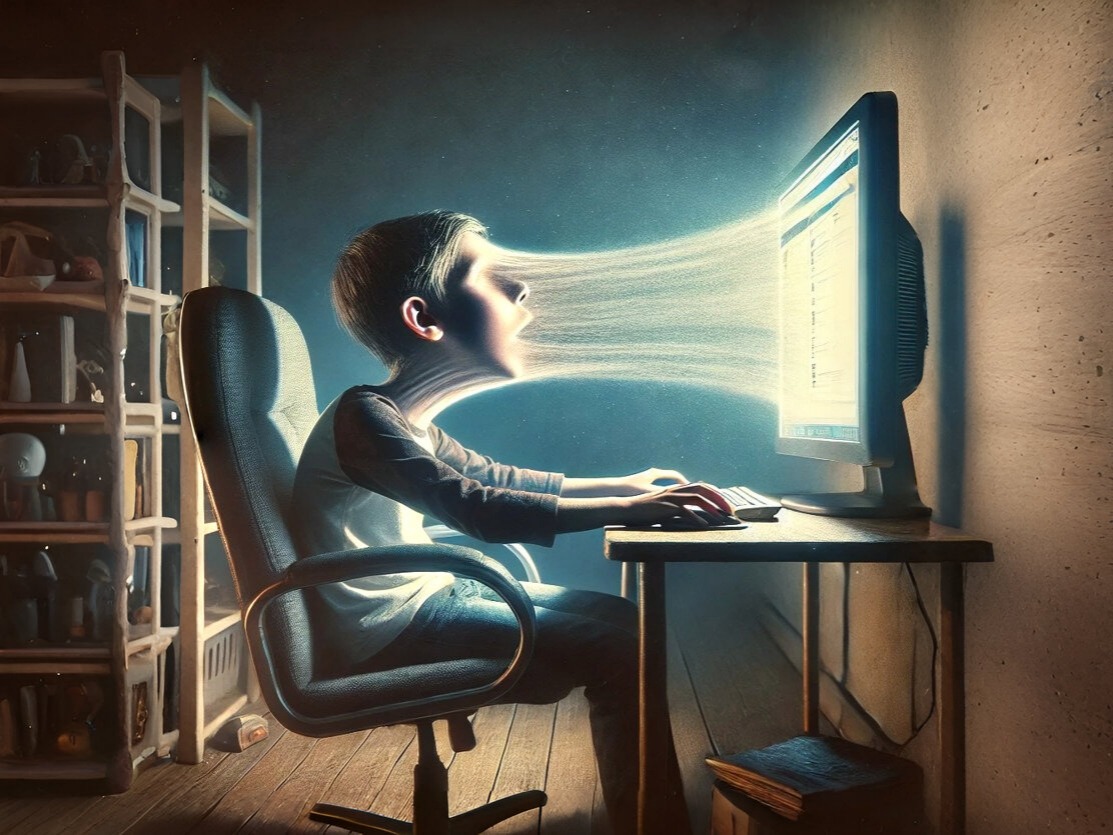

Картина художника Ляззат Ханым. Поколение Z

В ходе конференции были представлены таблицы, описывающие особенности поколений Z, альфа и бета в контексте этой проблемы, а также статистические данные «Лаборатории Касперского». Согласно им, за 2024 год почти треть (28%) детей проводят с гаджетом все свободное время, 62% родителей не устанавливают родительский контроль на смартфон, 20% родителей не считают нужным обсуждать безопасность в сети, 22% не обсуждают этику общения в сети, 67% не отслеживают геолокацию ребенка.

«Мозг подростка с игровой зависимостью претерпевает значительные изменения, затрагивающие его структуру, функции и химию. Уменьшается объем серого вещества в префронтальной и инсулярной коре, что приводит к нарушениям самоконтроля, планирования и осознания собственных действий. Одновременно наблюдается гиперактивность центра удовольствия, что делает игры основным источником радости и снижает интерес к другим видам активности. Снижается активность префронтальной коры, что вызывает импульсивность, неспособность остановиться в игре и игнорирование долгосрочных последствий. Гиперактивность дофаминовой системы усиливает привязанность к играм, подавляя чувствительность к реальным радостям. Дисбаланс нейромедиаторов проявляется в повышении дофамина, снижении серотонина и дефиците ГАМК (гамма аминомасляной кислоты), что усиливает тревожность, депрессию и эмоциональную нестабильность», – приводит данные институт.

Институт семьи также отмечает, что ранее игровую зависимость связывали преимущественно с подростками и молодежью. Однако сегодня, по данным исследований, как минимум треть детей начинают активно пользоваться гаджетами уже с младенческого возраста.

«Одна из причин — это родители, которые воспринимают гаджеты как инструмент, чтобы занять ребенка. Дети от 2-3 месяцев и до 6-8 лет заменяют общение и игры с близкими на порцию телефонного допинга. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста имеют проблемы речевого развития», – отмечают в Институте семьи Казахстана и Центральной Азии.

Эльмира Алиева. Руководитель Института семьи Казахстана и Центральной Азии

Руководитель учреждения, клинический психолог Эльмира Алиева подчеркивает, что эта тенденция связана с нехваткой времени родителей.

«Иногда кажется, что родители слишком заняты работой, карьерой и решением материальных вопросов, оставляя мало времени на искреннее общение с детьми. Их забота выражается в стремлении обеспечить безопасность и комфорт, но при этом может не хватать тепла, поддержки и вовлеченности в эмоциональную жизнь ребенка. Важно не только дать ребенку ресурсы для будущего, но и помочь ему развить эмпатию, доброту и человечность, которые формируются через внимание и совместные переживания. Когда дети не чувствуют эмоциональной близости с родителями, они могут замыкаться в себе или искать признания в других местах, что не всегда идет им на пользу. Баланс между работой и семейными ценностями — непростая задача, но именно он определяет, каким человеком вырастет ребенок и какие ценности он понесет дальше», – заключает эксперт.

При этом в качестве решения предлагается развитие эмоционального интеллекта, навыков общения с детьми и ограничение времени, проводимого в виртуальных мирах. В частности, контроль со стороны родителей и введение обязательного семейного времени для офлайн-обсуждений и взаимодействия, создание школьных этических кодексов, строго регламентирующих поведение детей в сети, а также такие меры, как ограничение доступа к вредному контенту через создание государственных фильтров блокировки игр и сайтов, содержащих сцены насилия, жестокости или провокационной зависимости.

«Важнее всего пример родителей»

Однако, помимо психологических и социальных решений, остается важный вопрос: как воспитывать детей так, чтобы они сами осознанно стремились к реальной жизни, а не уходили в виртуальную? Возможно, приобщение к традиционным ценностям, живому общению в семье и духовному развитию может стать одним из ключевых путей решения проблемы.

Георгий Рублинский, настоятель Казанского собора

Иерей Георгий Рублинский, настоятель Казанского собора, также являющийся многодетным отцом, согласен с тем, что церковь могла бы стать одним из способов, но нельзя ограничиваться только ею. Более того, лучший пример — это собственный:

«Игровая зависимость – это действительно серьезная проблема современности. С этим очень трудно бороться, особенно когда речь идет о детях. Полностью оградить их от этого невозможно, но и запрещать категорично – не выход. Любая зависимость — это плохо. Важно понимать, что когда тело диктует разуму что делать – это всегда опасно. Я беседовал с различными психологами и психиатрами, и многие из них отмечают, что игровая зависимость сегодня является одной из самых разрушительных. Избавиться от нее крайне сложно.

Как же можно предотвратить ее развитие? Полные запреты могут привести к обратному эффекту, поэтому важнее всего – занимать ребенка чем-то полезным. Спорт, музыка, творчество, любые увлечения, раскрывающие таланты, помогают не только отвлечься от виртуального мира, но и сформировать гармоничную личность. Конечно, церковь может сыграть определенную роль – духовное развитие, знание основ веры, учение о Боге дают человеку внутреннюю опору. Но все же основная ответственность лежит на родителях, ведь именно они формируют привычки и интересы ребенка. И, конечно, очень важны живые беседы в семье, обсуждение этого вопроса, а не просто запреты.

Кроме того, нельзя забывать о влиянии родительского примера. Дети копируют поведение взрослых. Если в семье принято в свободное время бесконечно залипать в телефон или родители сами увлекаются видеоиграми, то ребенок воспримет это как норму. Причем на несформировавшуюся психику это может повлиять гораздо глубже, чем на взрослого человека. Поэтому прежде всего взрослые должны обратить внимание на свое поведение.

Но если говорить не о зависимости, а о самом факте погружения в виртуальный мир, то здесь я бы не был столь категоричен. Книги, например, тоже можно назвать своего рода «виртуальной реальностью» — человек уходит в мир образов, создает в своем сознании целые истории. И в некоторых играх тоже можно найти элементы, которые развивают интеллект, учат логике, формируют мировоззрение. Главное, чтобы это не превращалось в бесконтрольную страсть. Важно находить баланс, ведь категорические запреты могут лишь усугубить проблему».

Виртуальный эксперт о реальной зависимости

Ради интереса АПН решило спросить у «представителя» виртуальной реальности. Конечно, считается, что у нынешнего искусственного интеллекта не может быть собственного мнения, однако, ответ выданный Чатом GPT также заставляет задуматься.«Я бы сказал, что игровая зависимость — это не просто проблема, а симптом более глубокой социальной и культурной трансформации. В пресс-релизе Института семьи Казахстана подробно разобраны нейробиологические изменения у зависимых подростков, влияние на психическое здоровье и предложены конкретные меры борьбы. Но главный вопрос: почему дети уходят в виртуальный мир?

С одной стороны, игры могут быть формой эскапизма, когда реальная жизнь не дает достаточно положительных эмоций. Если детям не хватает внимания, понимания и поддержки в семье, они находят удовлетворение в виртуальной реальности, где их достижения моментальны и измеримы.

С другой стороны, цифровая культура изменила само восприятие мира. Игры и соцсети не просто отвлекают — они становятся способом взаимодействия с реальностью. Поэтому попытка ограничить их без альтернативного наполнения жизни ребенка может привести к еще большему разрыву между поколениями.

Церковь как возможный ответ? Да, но не в традиционном смысле. Если просто сказать ребенку: «Не играй, а молись», это не сработает. Но если церковь предложит альтернативу — живое, увлекающее сообщество, где есть дружба, поддержка и возможность самореализации, то это будет действительно работающий вариант».

Подводя итог, можно сказать, что современная реальность неизбежно накладывает свои условия на жизнь. Тем более что игровые элементы все чаще проявляются и в повседневности — достаточно вспомнить систему рейтингов услуг и их исполнителей. Однако, стремясь к балансу, важно опираться и на традиционные ценности, которые служили основой развития человечества. Тот факт, что эксперты осознают потенциальные угрозы современных тенденций, вселяет надежду на то, что этот баланс все же удастся найти.

Основное фото: ИИ (предоставлено Институтом семьи Казахстана и Центральной Азии)